先日、こちらのnoteで、

リビングへの愛着について書きました。

↓↓

リビング学習がハマりすぎて「見返り」がすごすぎた話

noteの概要をざっとおさらいすると、

主に以下の通り。

- リビング学習がハマる子のタイプ

- 「面と面」で接するとは!?

- 3兄弟が持つそれぞれの個性

- 才能を引き出すリビングの魔力

- 究極のコスパ学習法である理由

- 理想と現実のギャップ

- リビングの持つ隠れたエネルギー

上記の内容を踏まえたうえで、

このブログでは、

「我が家が実践してきた、具体的ノウハウと7つのポイント」についてお届けします。

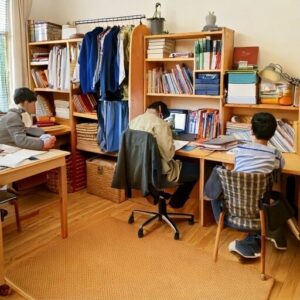

「面と面」で接するレイアウト

まずは我が家の学習スペースの

実際の「間取り」からご覧ください。

※写真を加工してるため、半分ホラーですが雰囲気だけ掴んでいただければ。

画面左奥にキッチンがあり、そこから長男・長女・次男の3人が並ぶ机を一望できる配置。

もっとも落ち着ける場所に長男、

その隣に、少し間をあけて長女と次男を並べています。

長男が椅子を180度回転させると、背後のダイニングテーブルがぴったり正面となり、たとえば食事中の隙間時間でも手軽に勉強ができる設計です。

一見マナーが悪そうですが、

「手間が省ける」と本人も気に入っています。

長男はまとまった時間で勉強せず、自分の好きなタイミングでコツコツとやるタイプ。

長女や次男に勉強を教えて回る時も、

この位置だと移動しやすくなっています。

~ポイント①~

椅子をキャスター付きにして機動性をアップさせたり、机の上に耐震装置を施した収納ボックスを配置すると良いです。

※先ほどの加工写真には写っていませんが、

実際に次男が使ってる椅子がこちら。

固定感がほしい子にはキャスターなしも◎。次男は持ち運びの利便性を優先しキャスター付きにしています。

イライラしない。そして干渉し過ぎない

妻はキッチンから子どもたちの様子を見守ります。

ちょうど、ダイニングテーブルの長男と向かいの席に座り、

仕事をしたり、家計簿のような事務作業もします。

父の席は長男の右斜め後ろ。

※写真では椅子が写っていません

子どもたちの吐息を感じながら、

読書をしたり、次男のテストをチェックしたり。

時にはお酒を飲んだりもします。

~ポイント②~

どんなに騒々しくてもイライラしないこと。

そして、必要以上に干渉し過ぎないこと。

・子どもがダラダラしてなかなか勉強を始めない

・ゲームの時間が延々と続いてる

・食べ終わったお菓子の袋を放置する

なんてのは日常茶飯事。

イライラしながら注意しても、

すぐには改善しません。

子どものペースに合わせ、ゆっくりと向き合っていくことがコツです。

雑音は最高のトレーニング

近頃は、子どもがタブレットやスマホを使うのが当たり前の光景になりました。我が家でも、子どもたちそれぞれがアイパッドやスマホを手にしています。

全員にヘッドホンをつけさせれば、

リビングはもちろん静かなままですが、

その代わり、耳が疲れるうえ、

家族間の会話が遮断されてしまいます。

~ポイント③~

テレビのBGMや生活音を「雑音」ではなく、

学習環境の一部として受け入れること。

塾で常に上位をキープしていた長男の強みのひとつは、

「雑音だらけの中でも集中できること」でした。

将来、いつでもどこでも静かな場所で勉強や仕事ができるとは限りません。

むしろ、早い段階でざわつく環境に慣れておくことが、

長い目で見れば大きなアドバンテージになります。

たとえば大学入試の英語のリスニングも、

必ずしも静寂な教室で実施されるわけではありません。

だからこそ、今から「雑音トレーニング」を取り入れておくと有利になります。

プチディベートは毎日欠かさず

note内でも触れましたが、家族がリビングで大半の時間を共に過ごすことで、自然と会話が生まれ、些細な揉め事もその場の話し合いによって解決できるようになります。

~ポイント④~

ただ感情に任せて話すのでなく、「なぜそう思うのか」という理由を添えること。

ひとつのテーマについて、家族全員が議論できるようにすること。

議論では、必ず因果関係を説明しましょう。

親が率先してお手本を示すことで、

子どもたちも論理的に話すクセがつき、

家族のディスカッションもより建設的になります。

長男・長女ともに、学校ではやはり高いディベート力が求められます。

今では長男に論破されることがほとんどの僕ですが、悔しい反面、その豊富な語彙力と論理展開を素直に尊敬もしています。

家族全員でディベート力を鍛えるのに夕食は絶好の練習場。できるだけ一緒に食卓を囲むようにしましょう。

情緒を最優先に満たす

これもnoteで触れたことですが、

次男の「情緒のメモリー」はいつも満タン。

末っ子ゆえの甘やかしだけではなく、

家族みんなで大騒ぎする機会が多いからでもあります。

リビング学習だと、夫婦の晩酌の席にも自然と子どもたちが参加することになります。

お刺身や生ハムなどおいしそうなおつまみが並ぶと、長女や次男は大喜び。「パパ、今日は飲むん?」なんて、朝のうちから聞いてくることも度々あります。

~ポイント⑤~

夫婦はできるだけ隠し事なく本音で会話すること。

ときには喧嘩も丸見えに。

お酒が入るとポロリと本音が出ます。

子どもにとっては、親のありのままの姿が何よりのエンタメになるようです。

具体的な声掛けと接し方

~ポイント⑥~

リビング学習においては、

親として以下の3つを意識してください。

1. 親と子は対等であること

子どもの学習を徹底管理しようとすると、

子どもは窮屈を感じ、早々に逃げ出したくなります。

イメージとしては「同居人」。

自分だけの部屋ではないのだから、

良い意味で遠慮もするし気も使う。

そのことによって協調性が育まれるのです。

2. 大人扱いをすること

子どもに敬意を示し、大人として扱うことで、子どもの自己肯定感が高まり、自発的なやる気が芽生えます。

どうしても上から目線で世話を焼いてしまう方には、

リビング学習はあまりおすすめしません。

3. 聞かれたらすぐに答えること

勉強は親から積極的に教えず、

あくまで子ども主体で進めます。

一方で「今何をしているか」は把握しておき、

子どもから何かを求められた時に、素早くリアクションをする。

それこそがリビング学習の醍醐味です。

1人っ子家庭でも有効か

兄弟がいなくても、リビング学習は十分に機能します。

そもそも我が家も、最初は長男ひとりからのスタートでした。

人数が増えて親の手が回らなくなり、

結果として兄弟が助け合う形になっただけです。

夫婦で協力してサポートすることによって、かえって親の愛を一身に受けたとても情緒豊かな子になります。

子どもにはおやつやジュースを用意して晩酌に参加させたり、家族でのディベートを楽しみましょう。

大切なことは、

・親が常に見守れる距離にいること

・困ったらすぐ助けられる体制にあること

~ポイント⑦~

子どもの姿が見えすぎて過干渉にならないこと。

ご自身の性格なども、しっかり俯瞰できるようにしましょう。

子どもに「任せる時間」と「関わる時間」の切り替えルールを自分なりに決めておきましょう。

===============

こんなモヤモヤ、ありませんか?

✅ 声をかけるたびに反発されて、最後は口論になる

✅ 自室にこもって何をしてるか分からない

✅ 兄弟で場所や物の取り合いが絶えず、喧嘩ばかり

✅ 「静かじゃないと無理」とリビング学習が機能しない

✅ どこまでが過干渉、または放置なのか分からない

心当たりがあれば、コチラまで▼

「リビング学習」テキストサポート

リビング学習のちょっとした疑問から、それ以外のご相談まで。LINEのテキストでお答えします(300〜700文字・2〜3往復)。

≪受け取り方≫

①下の公式LINE友だち追加・受取ボタンをタップ👇

②キーワード「リビング」と送信(「」はいりません)

③相談フォームが自動で届きます